别相信“你的孩子终将平凡”,三百年前它就说了“No!”

前不久

“一首孤独了300年”的小诗

一夜之前不再“孤独”

刷遍了朋友圈

当支教老师和孩子们上台一起演唱的时候

就这么猝不及防

走进亿万人的心里

一

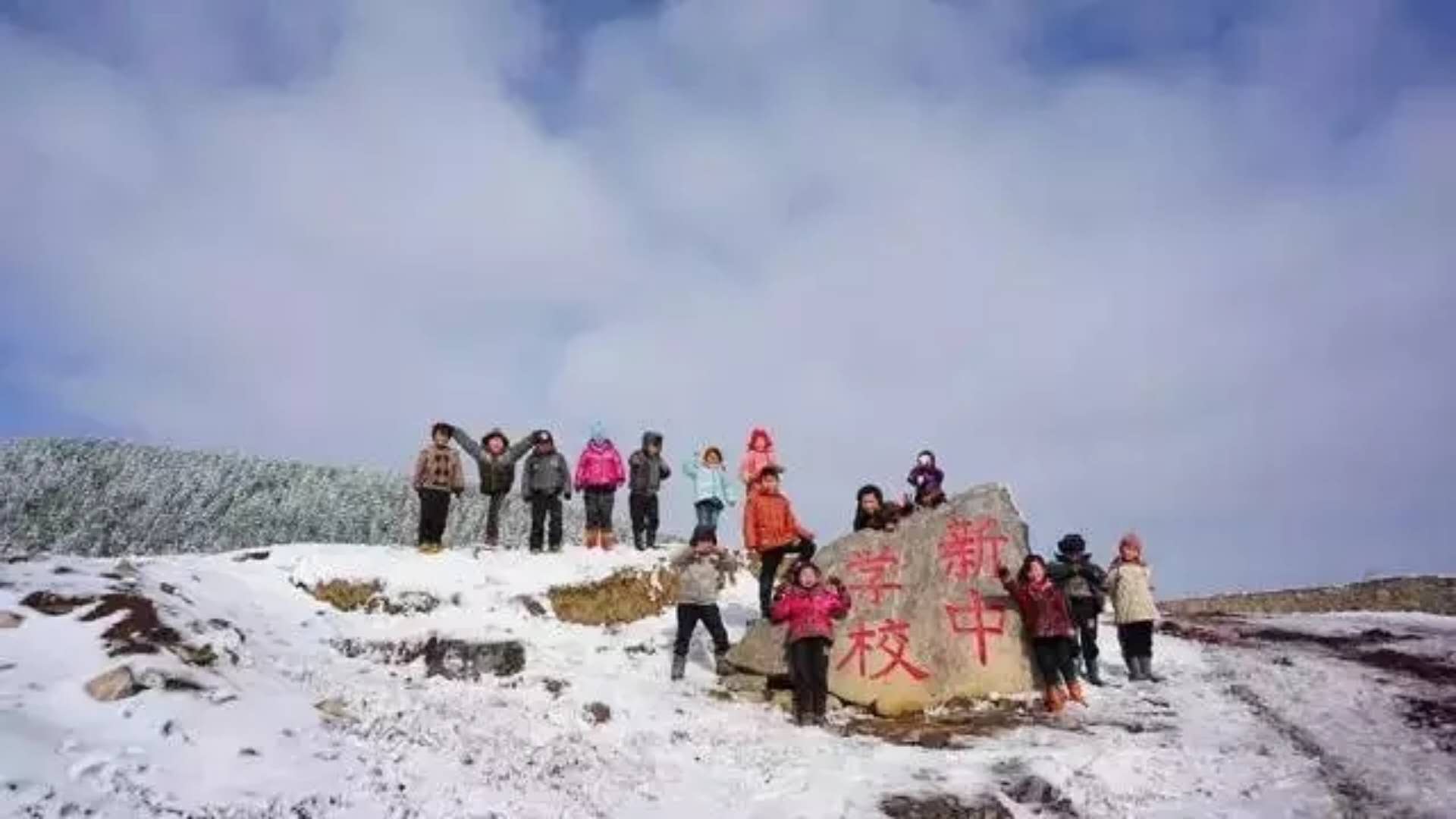

2013年,梁俊带着吉他,来到贵州省石门坎新中小学,开始了为期两年的支教生涯。

石门坎被称为“西部之西,边远之远”,靠近乌蒙山区,红军长征曾路过这里,如今是中国最贫穷的地方之一。

石门坎所在的毕节,是贵州留守儿童最多的地区,三年前轰动全国的4名留守儿童自杀事件,就发生在这里。

这里天气冷,卫生条件差。

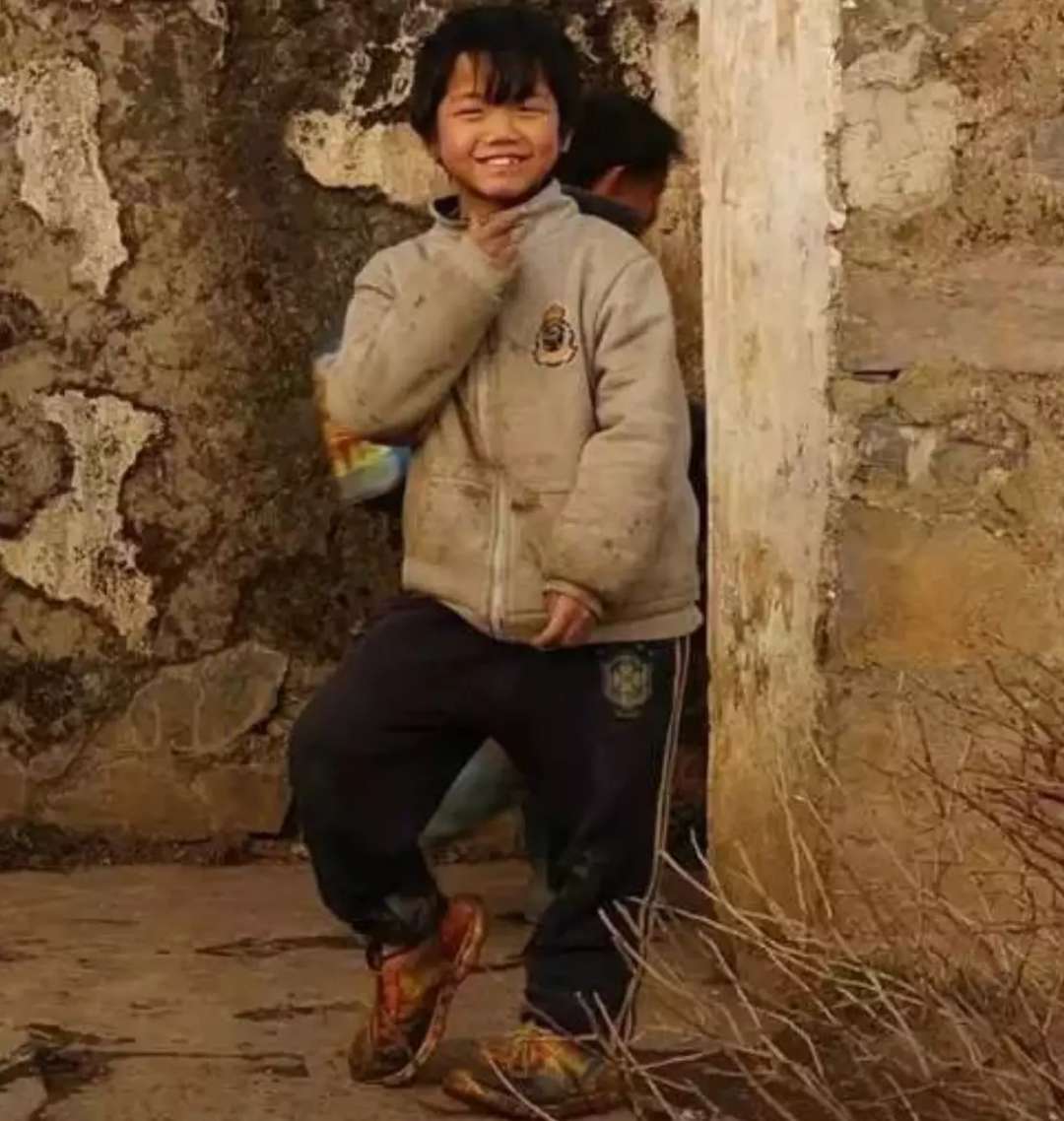

有一个学生叫朱银泽,总是吊着两串长长的鼻涕,最冷的时候也只穿一件单衣,衣袖总是鼻涕和泥土混在一起黑黢黢的。

有一次,梁俊老师忍不住问他:“朱银泽,你上一次洗澡是什么时候?”

朱银泽想了想,答道

“小的时候。”

……

这些没有父母陪伴的孩子,不仅仅生活上得不到照顾,更让梁俊担忧的是,他们怯弱胆小,没有自信没有理想,眼神总是习惯性地在躲避。

为了亲近他们,为了让他们的生活不仅仅是沉重和迷茫,梁俊思索着,最后找到了一种方式,就是诗歌。用诗歌给孩子以变化!

然而,这里的孩子,80%以上是苗族,孩子们的识字和理解能力跟不上,怎么办?

没办法,只能因材施教了,干脆发挥自己的特长,梁俊拿起吉他,将古诗融入音律之中,教孩子们唱起来。

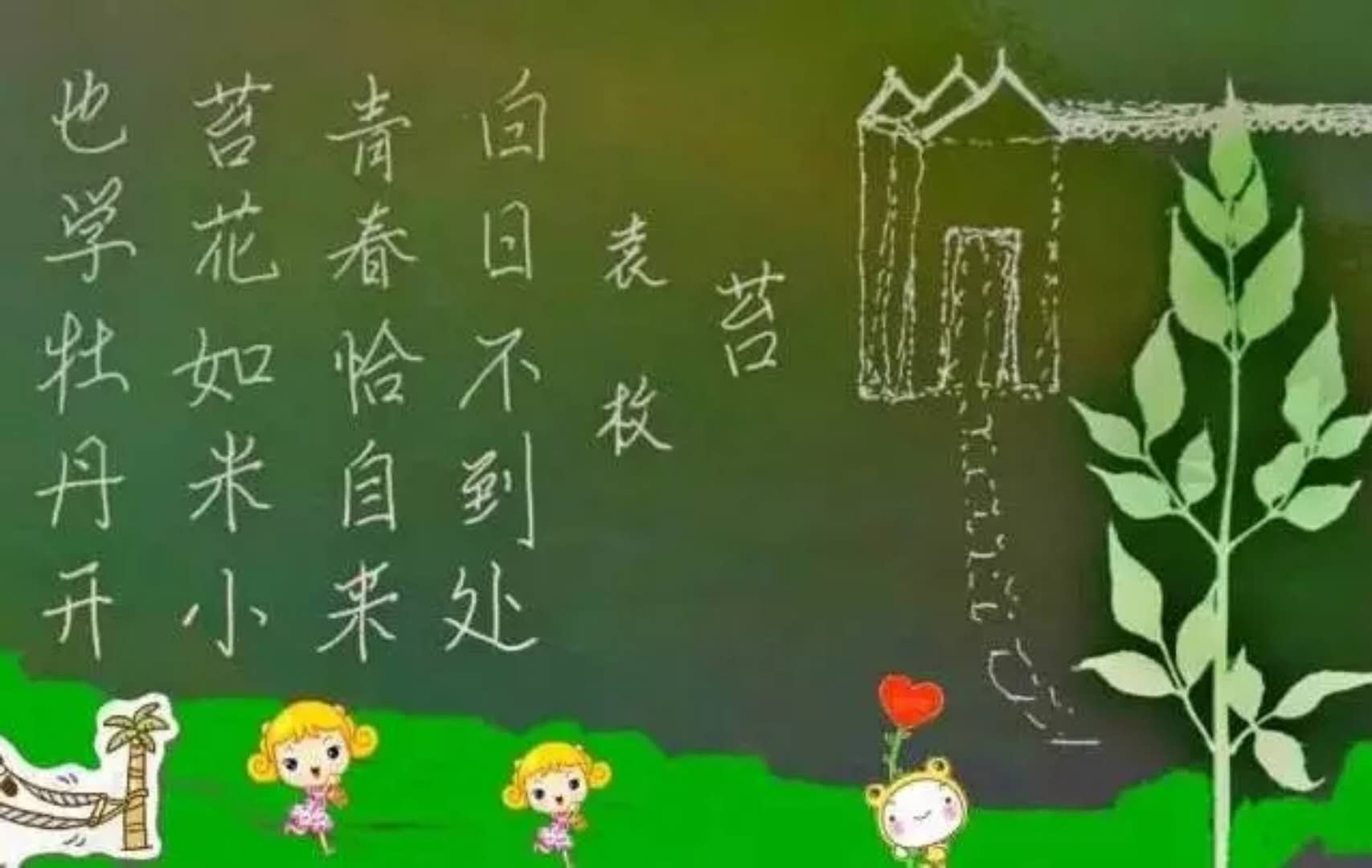

为了给小朋友们鼓劲加油,变得自尊自信,梁俊用一首不起眼的小诗《苔》,再谱上曲调,让孩子们歌唱。

白日不到处,青春恰自来。

苔花如米小,也学牡丹开。

他想让孩子知道:“我们即使拥有的不是最多,但依然可以像牡丹花一样绽放,我们不要小看了自己”。

孩子们唱了一遍又一遍,一遍比一遍好听,他们明白了,未来并非“终将平凡”,他们只是在等待属于自己绽放的时刻。

二

山里的孩子比城市里的孩子更亲近自然。

春天山野渐绿,他们歌唱“绿遍山原白满川,子规声里雨如烟。乡村四月闲人少,才了蚕桑又插田”。

夏季闷热难当,孩子寻找“懒摇白羽扇,裸袒青林中。脱巾挂石壁,露顶洒松风”的惬意。

秋季落叶归根,大雁南飞,他们感受“洛阳城里见秋风,欲作家书意万重。复恐匆匆说不尽,行人临发又开封”的思念。

冬季白雪飘零,孩子们一同感受“千山鸟飞绝,万径人踪灭。孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪”的孤寂与冷清。

一年下来,孩子们不知不觉习得了100多首诗词,不知不觉间,诗词自然流露到了他们的生活里。

当有个孩子摘花时,他在日记中这样写道:“只要留下花根,下一年它就会长出很多的花。”不知道是不是读懂了《暮春》中“留将根蒂在,岁岁有东风”的深意。

梁俊知道,正是诗歌给了爱思考的小人儿智慧和想象力。

一个孩子放羊时摔了一跤,他在作文里写描写这段经历,感叹“真的是醉卧沙场啊”!

这让梁俊欣喜不已,想不到唱了一年多的《凉州词》,竟然可以这样用。

长期诗词教育的积累,让孩子们的生活有了新意,有了趣味。

三

虽然缓慢,但变化已经开始,孩子们不断给梁俊惊喜,一大波小诗人在这片土地上诞生。

有一次考试,梁老师出作文题“什么东西是看不见却存在着的?”一个叫朱思语的孩子5分钟交上来一首诗《爱和风》。

爱和风

朱思语

爱,当爱之锁开了

就很难关住

那爱就像魔鬼

深深地抓住你的心

让你爱吧,爱吧

风,就像梦一样

你想把她抱住

可她还是去了

你看不见她

她却可以穿过你

后来,他告诉梁老师,是因为他在镇上遇到了一个女孩,觉得自己“爱”上了她,这首诗写的是那种感受。

一个叫梁越梅的女孩,在自己的小诗中,用柔和又坚定的语句写出了蒲公英的尊严。

那又何尝不是在表露自己的尊严和力量?多么宝贵的觉醒!

蒲公英的精灵

梁越梅

飘落的蒲公英种子

每一颗都会生长

风儿呼唤它的时候

它就随风而去

种子飞散在天空

飞到每一个角落

让孤独的角落长出蒲公英

角落就不孤独了

那金闪闪的蒲公英花

在那角落里

得到了尊严

不仅现代诗,就连古体诗,这些孩子也是信手拈来。这个叫朱银春的孩子,在贫穷的家乡里看到了美,也看到了珍惜。

家乡的风景

朱银春

山山围村寨

寨子鸟儿唱,村中鸡犬叫。

春到人耕地,夏来人休息。

秋到人人忙,冬来坐家中。

日出家鸡鸣,日落风儿咆。

如今树儿高,此时塘中绿。

天空一片蓝,鸟儿空中飞。

花中一片香,草中十头牛。

我爱家乡景,永在家乡中。

这个叫吴荣兴的孩子读懂了黑夜,从他的这首小诗里,我读到的更是一个精灵般孩子的狡黠智慧。

《夜空》

吴荣兴

当孩子们熟睡的时候

夜空正忙着呢

星星把美丽的梦带给孩子们

让孩子们睡得更香

流星把每个孩子许的愿望带给孩子们

萤火虫在每一家的院子里飞来飞去

它的屁股后面好像挂着一盏灯

善良的妈妈赶在鸡叫之前起来煮饭

当孩子们熟睡的时候

夜空正忙着呢

这些孩子还没长大,谁也不知道诗歌能给他们的人生,带来什么样的变化。

不过梁俊知道,花朵总会结出果实的。

之前教过的一个孩子,由于家庭原因,如今已经离开学校,外出打工。但他依然坚持每天把自己的诗歌发给敬爱的梁俊老师。因为诗歌已经走进了他的内心世界。

诗歌让人的心灵不死!

三

岂止是这些孩子,写出这首《苔》的袁枚,也是如此。做不成牡丹,那就把生活过成了“苔花”。

1738年,历经十几年寒窗苦读的袁枚,考中进士,进入翰林院担任庶吉士。

后来外放知县。知县期间,袁枚颇有政绩,也很得上司的赏识。可是这段时间袁枚很痛苦。时时要逢迎上官,稍有疏忽,轻则被骂,重则丢官,甚至是丢了性命,跟做大官的奴隶有何区别呢?往上升迁又是何其困难,更别提实现什么“兼济天下”的理想了。

更何况袁枚本人,“好味,好色,好葺屋,好游,好友,好花竹泉石,好珏璋彝尊,名人字画,又好书”,官场生活与他的个性喜好格格不入。

1748年,在宦海沉浮10年之久的袁枚,放弃了别人眼中羡慕不已的官场生涯,立志成为一枚吃货加专业诗人。

从此,清代官场上少了个袁县令,文坛上多了个袁大诗人,而美食圈则多了个美食家。袁枚在随园这方天地中,求真任性,自得其乐。

在袁枚的后半生中,他主要的生活来源就是靠卖文的润笔费,以及拜访权贵打秋风得来的收入。

与其他高级官员、大地主、大富豪相比,袁枚简直就是“苔花”之与“牡丹”的差距,袁枚没有忘记他的诗歌创作,没有忘记接济友人。

《儒林外史》作者吴敬梓的好友,曾向袁枚借过5000两银子,后因贫病交加而去世。袁枚不但主动放弃这笔债款,而且还拿出钱来接济其家属。

知道了袁枚的这些,再看这首《苔》,哪里是单纯写景,分明就是诗人写自己的不甘和高洁啊!

阳光照不到,苔藓自己长出一片绿意。谁都不平凡,即使如米粒小,也要学牡丹花开。

四

最后,梁俊老师说:“为什么带他们唱这首歌?因为我和他们是一样的,从山里出来的,也不是最帅的那一个,也不是成绩最好的那一个,就像潮湿的角落里那些苔,人们看不见,但如果被显微镜放大出来,它们真的像一朵一朵的花,很美。这就是这首诗的意义,找到一些生命的价值.......”

孩子,这个世界很大,每个人都很渺小,你可能还是渺小中最普通的那个,有时还不被阳光眷顾,无论多难,希望你还记得这首诗、轻轻吟唱,在黑暗中欢乐地绽放自己。

更多育儿知识,关注NYC湖州长兴早教中心页面