NYC纽约国际房山早教中心:“死亡教育”究竟对孩子有多重要?

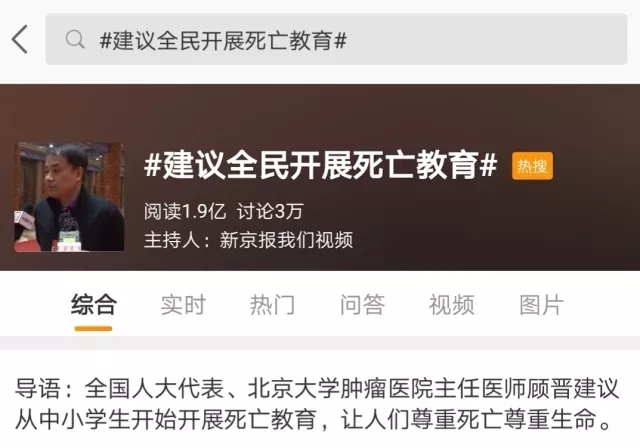

3月12日,全国人大代表、北京大学肿瘤医院主任医师顾晋表示,很多癌症晚期患者饱受病痛折磨,但家属往往会拒绝接受舒缓治疗,怕被认为是不孝。社会上年轻人自杀现象时有发生,我们对尊重生命相关教育有一定欠缺。他建议从中小学生开始开展死亡教育,让人们尊重死亡尊重生命。

人大代表顾晋在今年两会提议:建议全民开展死亡教育。

根据统计,每年约有5000万人死亡,换算下来,每1秒钟就会有1.8个人死亡。

也就是说,当你看完上面这句话后,已经有几个人离开了这个世界。

死亡,每一天都在真真切切的发生。

但出于对遗忘、对未知的恐惧,我们总是讳言谈到死亡,认为死亡是不吉利的,甚至是带有诅咒意味的,一个人只要说出“死”这个字,灾祸就会接踵而至。

但人生或许就像一片叶子,由春天的嫩绿,到夏天的生机盎然,再到秋天的橙黄、枯萎、最终还是要归于大地。

现实一点讲,我们所见过的每一个人,都会经历一场死亡,我们身边的亲人也都会离我们而去,而我们自己,也将在某一天和这个世界告别。

虽然《论语》里说“未知生,焉知死”,但如果换个角度,试着站在死亡的视角去审视当下,懂得向死而生的可贵,人生中的很多困惑才能真正释然。

当我们能够坦然面对死亡,甚至开始凝视死亡的时候,才能转过来看看人生到底是什么。

承认死亡的存在,认识死亡的真相,并努力做到向死而生,恐怕是每一个中国人都要修的一门课。

死亡教育是否必要

无疑,我们这个国度,对于生死仍然是很忌讳的。因为内心恐惧死亡,不谈论它是最好的心理防御。同时死亡教育极度缺乏,没有死亡教育的课程以及书籍。很多人对于自己或他人的死亡都会有恐惧以及焦虑。

和欧美、日本等发达国家成熟且系统的死亡教育相比较,中国的死亡教育理论和实践仍需进一步提高。中国对死亡教育的课程开展较少,而且缺乏有效的死亡教育体系,对死亡教育的教学目标、课程内容、教学方式及教学评价等需求进一步明确。

死亡教育就是帮助人们正确面对自我之死和他人之死。当理解了生与死是人类生命历程中必然的一部分,继而树立科学、合理、健康的死亡观念,消除人们对死亡的恐惧与焦虑。

当你能坦然面对死亡,那么你就会敬畏生命。

何为“死亡教育”

白岩松说:「中国人讨论死亡的时候简直就是小学生,因为中国从来没有真正的死亡教育。」

2018年,时间带走了李咏、金庸、邹文怀、蓝洁瑛、斯坦李… 中国人被迫集体面对死亡。

日常生活中,春节和重大节日不能说“死”字,买房不买带“4”的楼层,老人家去菜市场买菜,都不会买到数量“4”…

“死亡是一件很不吉利的事。”这个观念已经深入大部分人的内心,好像我们不提起它,它就永远不会发生。

就连2017年大热的动画电影《寻梦环游记》都险些不能过审,因为这样的亡灵题材是不能引进的。但是在过审时看哭了所有广电审查人员,所以破例让通过了…

看过电影的人都感慨,这是我们看过的最好的死亡教育。

说到死亡,为什么墨西哥人是载歌载舞、搞怪化妆、把酒言欢的亡灵节?而我们是欲断魂,悄无声息的清明节?

大部分中国孩子参加葬礼的时候,是躲在大人的身后,若提关于死亡的事就是被呵斥的情景。我们小心翼翼地,避免着谈论太多,那种小心谨慎似乎是一种约定俗成。

我们回避,别人则大大方方做成动画。我们认为孩子太小什么都不懂吗?那是我们根本没找到正确的方式吧。

这么深刻的道理,一部动画用欢乐的节奏,轻轻松松就讲给孩子听了。而且很多孩子都听懂了,看哭了,明白了。

“死亡其实是生命的回照,是生的反面,也是生的补充。”

我们是时候转换观念了。因为逃避的态度并不会让孩子感到好受,反而有可能导致悲剧性后果。

因为好奇而尝试死亡的滋味,或者因为疏导不畅而留下心理阴影,或者因为太轻视死亡而在遭遇挫折时选择自杀,都是死亡教育缺失的表现。

在节目「爸爸去哪儿」里,夏克立对女儿夏天的死亡教育堪称范本。

他跟女儿说狗狗年纪大了,活得并不开心。在女儿问狗狗去了哪里的时候,没有回避而是直接告诉她:狗狗去世了,有一天爸爸也会离开。

在女儿无法接受时告诉她,人到了年纪都会去天堂,那里很漂亮,人们会回到最开心的年纪。

夏天听了之后很安慰,变得没那么难过了,也就慢慢地接受了狗狗去世的事实。

用孩子能接受的方式讲述死亡,适当地给他们安全感,孩子才能慢慢接受死亡,学会正视死亡、尊重生命、快乐生活。

在国外,死亡教育从幼儿园起开始普遍实施。有些学校不仅作为一门单独课程来上,还渗透到生物课、科学课、社会课等各个学科。

学校还和一些养老院、临终关怀机构合作,老师会带着孩子去这些机构,为临终者送上祝福,在开展死亡教育的同时也是情感教育的培养。

有研究显示,在资讯尤其发达的今天,孩子从3、4岁就会接触到死亡的概念。没有天生就懂得尊重生命的孩子,用正确的方式让孩子认知死亡和生命的关系,非常有必要。

如果遇到植物、宠物、亲人朋友的死亡,家长没有必要对孩子隐瞒,应该用孩子能理解的方式,给孩子安慰,让他们感到安全。

用分离来表述死亡,就是一个很好的方式。学习如何和孩子谈论死亡很难,但开放的、诚实地讨论死亡,会远比让孩子独自去理解这件事情要好。

如何对孩子进行生命教育

儿童心理学家M. Nagy研究发现, 3~10 岁的孩子对死亡的认知,存在3个阶段:

第一阶段:认为死亡只是短暂的分离,死去的东西还会回来。

第二阶段:认为有些人,比如英雄、幸运的人,是不会死的。

第三阶段:认为死亡不可避免,它是生命中必然的过程。

这套认知理论,证实了孩子是会主动观察生命迹象的。

因此,家长们可以通过以下方式,自然地适应孩子的观察,并予以公开、客观的生命教育。

客观分享,具象解释

客观解释死亡是身体功能的停止,如心跳停止、呼吸停止、思考停止等;结合生活中的例子进行具象解释,如鲜花凋零、落叶归根,再到小鱼翻白、小狗死亡,最后再谈到人类的逝去。

借助工具,形象说明

通过读绘本、看视频、讨论会等形式开展生死教育,和孩子一起分享《一片叶子落下来》《活了 100 万次的猫》《汤姆的外公去世了》等与生命教育相关的书本、影片故事。

关注情绪,坦诚表达

通过以上的生命教育,孩子开始体验了分离、死亡的悲伤,具备了一定的心理承受能力。

此时,如果发生亲友离世,家长可以和孩子坦诚地表达悲伤,使孩子感受生命的温暖和勇敢。

正向引导,绽放精彩

对亲人的思念是人之常情,让孩子知道死亡并不是生命的尽头,遗忘才是。

因此,我们要常怀思念,更要树立热爱生活、积极勇敢的人生态度,珍惜时光,让生命绽放精彩。

生命教育读本《寿命图鉴》说:因为了解生命,所以更加努力认真地活着!

正确的生命教育,能够引领孩子抵达更开阔、更自由的远方。

死亡教育不应该在家庭发生变故的时候才开始,而是应该抓住每一个机会。

地上的落叶、死去的昆虫、离去的宠物,清明时节祭拜故人,这些都是我们对孩子进行死亡教育的好机会。

如果我们每个人都能正视死亡教育,也许就能帮助孩子对生命多一份理解,多一份敬畏,也多一份珍视。

生命的意义在于经历美好,在于给别人带去快乐;死亡并不代表一切毁灭,而是另一种形式的新生。

我们的孩子,可能随时直面死亡。好的死亡教育,更能让孩子珍爱生命。

所以,生时珍惜,敬畏死亡;死时淡然,无悔生命。

我想这是给孩子们最好的生命教育。

告诉孩子,死亡意味着在这个世界消失?告诉孩子死亡代表着去了另一个世界?告诉孩子死亡之后就会变成一颗星星?

更多精彩内容:请关注房山长阳早教中心